这场曼城对阵摩纳哥的欧冠小组赛中,埃尔林·哈兰德上演梅开二度,但依旧难以拯救球队免遭绝平——补时阶段,摩纳哥通过点球扳平比分,曼城痛失赢球良机。本文首先从整体层面给出摘要,勾勒出比赛的核心冲突与戏剧张力。接着,从“哈兰德个人表现”“球队攻防表现”“点球争议与裁判因素”“比赛心理与战术抉择”四个方面,逐步深入剖析这场令人惋惜的平局。文章最后结合上述分析,对本场比赛的教训、启示与未来展望进行总结归纳。

哈兰德个人表现

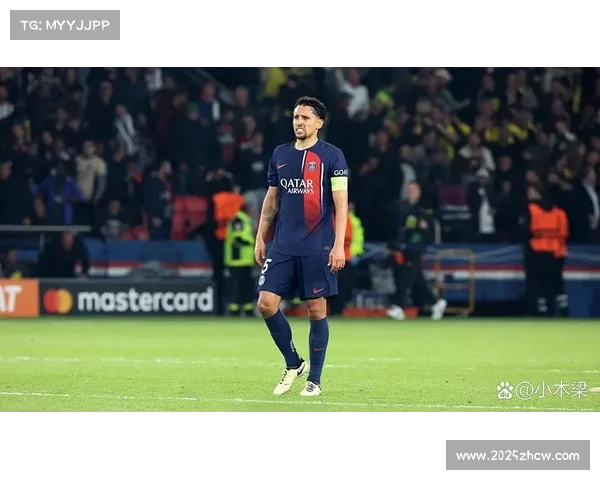

作为曼城锋线的核心人物,哈兰德在本场比赛中展示了极高的攻击效率和强大的决定性。他在第15分钟打开纪录,仅触球一次就巧妙地挑射过守门员;随后在第44分钟,他又凭借精准的头球再下一城。即便面对对方高强度逼抢与防线包夹,他依然能够在关键时刻找到破门空间,体现了顶级前锋的本色。

从数据层面看,哈兰德的两粒进球使他在欧冠赛场的总进球数进一步提升,巩固了其欧洲赛场尖刀的地位。更重要的是,他给曼城注入了极强的信心和冲击力,每一次前插威胁都明显拉扯对方防线,为队友创造出更多机会。

不过,哈兰德的爆发虽精彩,却也显得孤立。在比赛后半段尤其是最后关键时刻,尽管他也有尝试压上和制造威胁,但球队整体攻势未能形成有效配合,他未能再次成为“定海神针”,这也暴露出曼城在关键时刻对其依赖的风险。

球队攻防表现

在进攻端,曼城在上半场表现相对顺畅。球队通过中场渗透和边翼调度,不断撕扯摩纳哥防线。尤其是左侧的配合与传中组合,为哈兰德制造了两次破门的机会。在第一次破门前,戈瓦迪奥尔一记挑传精准送出,让哈兰德轻松获得手术空间。第二次破门则是靠高球配合和头球终结。

然而,曼城在下半场的攻势明显减缓。球队在推进中的连接出现断层,中场控制力稍显松懈。更糟糕的是,对方针对性防守加强,迫使曼城难以再像上半场那样一气呵成地攻入禁区。几次有威胁的射门被摩纳哥后防或门将化解,错失进一步扩大比分的良机。

防守端的漏洞在比赛末段尤为明显。尤其是在补时阶段,对于对方定位球阵地的布置和应对存在疏漏。摩纳哥最终获得点球机会,与防守角度的失误、定位球盯人不紧密、对手边路配合施压有关。这说明曼城在防守稳定性、最后一刻的集中力以及定位球防守策略上尚有调整空间。

点球争议与裁判因素

比赛最具争议性的一刻莫过于补时阶段的点球判罚。比赛进行到第90分钟,摩纳哥利用一次定位球机会混战中制造点球,比对方球员尼科·冈萨雷斯在拼抢中抬脚时触碰了埃里克·迪尔脸部,裁判在 VAR 提示下判罚点球。根据赛后报道,尼科确实先触球但也击中了对方,有争议成分。citeturn0search4turn0search0turn0search5

争议点在于:比赛进入补时时刻,各方神经高度紧张,这类贴身拼抢往往边界模糊。VAR 的介入使得裁判最终判罚有据可循,但场上瞬息万变,若无清晰重播与足够证据,裁判做出判罚多少带有主观判断。曼城在这一刻极可能对判罚心存不满。

另一个值得注意的是,执行点球的球员出人意料地是曾效力英超的埃里克·迪尔,他亲自主罚并成功命中。这一决定本身就具有戏剧性,也说明摩纳哥在关键时刻勇于让一名非典型射手挺身而出的胆识。citeturn0search2turn0search4

比赛心理与战术抉择

从心理层面来看,曼城在领先后显然希望稳住节奏,但在比赛后段稍显犹豫。领先优势给了球队一种安全感,反而可能削弱对更大胜利的追求。与此同时,摩纳哥在落后时全力反扑,而曼城在心理上可能陷入“求稳”心态,未能维持全场高压。

战术抉择方面,瓜迪奥拉在下半场是否应更早换人增加活力、踢更具冲击力的阵型,是一个备受质疑的点。或许增派边锋、加强中场压迫,是防止对方反扑的可行方案。但从比赛进程来看,他未能做到充分调整,使得比赛在末段被动被拉回平衡。

此外,球队在局面上的节奏掌控与轮转幅度也值得反思。当对手加强逼抢、场面趋于胶着时,曼城未能及时通过换人或策略变动打破对方的防线封锁。领导节奏、稳住优势、积极推进三条线之间的平衡,是高水平对决中关键环节的考验。

总结:

这场比赛中,哈兰德两度破门的高光表现固然令人惊艳,但足球毕竟是团队运动,其决定成败的不是单一球员。曼城在攻防转换、稳定性、比赛末段应对以及战术调整方面都未能做到尽善尽美。同时,点球争议和裁判因素在比赛最后阶段放大了双方的差距与运气成分。

从长远看,曼城依然具备极强竞争力,但这样的平局提醒球队:即便在强者对决中,也不能有任何松懈;必须在心理强度、替补调度、防守细节以及应对突发时刻上更加成熟。哈兰德虽竭力扛起前线,但要真正赢下关键比赛,全队的细节把控与整体合力才是制胜关键。

中彩网官网